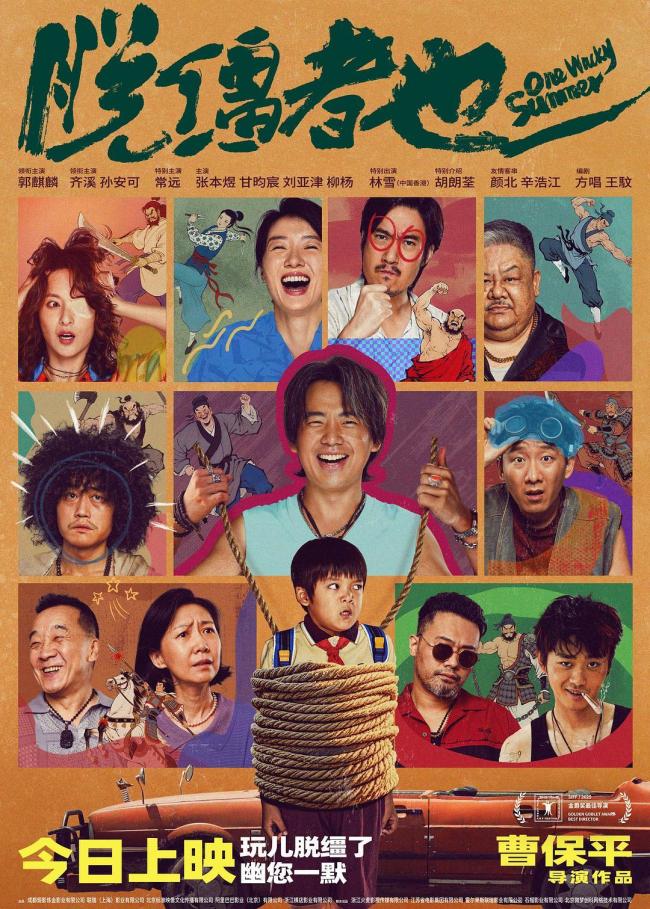

曹保平是华语影坛备受尊敬的导演,以其锋利的选题、生猛的力道和浓烈的风格著称。他的作品如《烈日灼心》《狗十三》《涉过愤怒的海》,都在复杂的人性和社会现实中艰难跋涉泛策略,以犀利视角剖析生活的残酷与人性的幽微,构建起独特的“曹氏美学”体系。然而,新作《脱缰者也》却似乎偏离了这一风格。

《脱缰者也》主演郭麒麟的天津话地道,但电影不是说相声,方言口音到位并不意味着人物和故事能成立。影片虽然热闹,插科打诨的调门儿起得很高,但整体效果并不理想,就像摊错酱的煎饼馃子,看着诱人,吃起来却不对味。

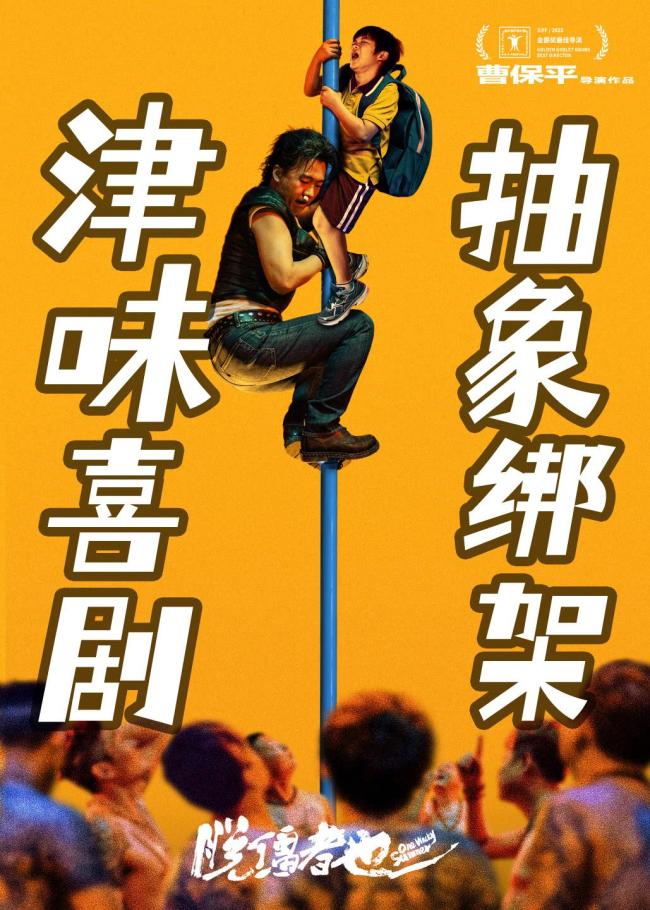

《脱缰者也》的剧情和主人公马飞的名字一样,挺飞的。片如其名,主人公似一匹脱缰的马,从原生家庭的创痛与不甘出发,试图用笨拙的方式抵挡,最终走向失控。身为舅舅的马飞是个内心没长大的“熊孩子”,带着外甥卷入一场啼笑皆非的冒险。电影中泛策略,马飞因成长环境中爱的缺失,始终困在“未长大的少年”状态,试图用荒诞的方式填补内心空缺;而被绑架的外甥虽年幼,却以孩童的纯真视角,意外成为照见成人世界荒诞的镜子。

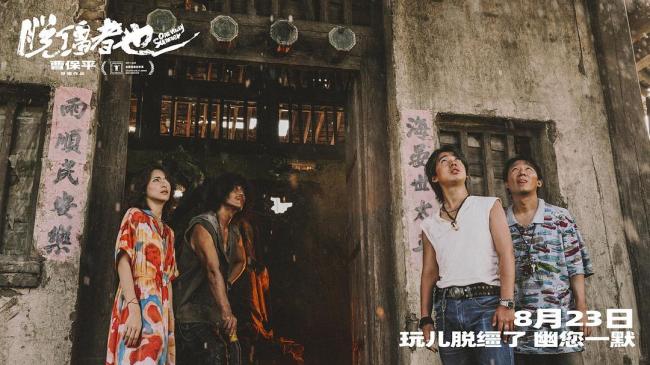

天津方言为对白特色,黑色幽默与西部元素巧妙融合。“脱缰者”们穿梭于天津大港的油田、盐场等独特场景中,在市井烟火气中碰撞出意外的羁绊。曹保平以标志性的多线叙事,在黑色犯罪的外壳下,剥开家庭关系中被忽视的情感纽带。

影片的核心矛盾冲突围绕着马家三姐弟对于家里拆迁款的激烈争夺展开。无所事事的马飞志在必得这笔巨款;大姐是“扶弟魔”,在她眼中,弟弟马飞永远需要呵护;二姐马慧则以理性的算计掌控家庭话语权,坚决不同意轻易分钱。无奈之下,马飞策划实施了对二姐孩子李嘉文的“绑架”行动。

电影前半段以“绑架计划”的接连失控制造密集笑点:马飞与外甥李嘉文在所谓的“逃亡”途中,外甥屡屡机智出逃,又被无奈抓回;黑帮小弟们的追击行动更是乌龙百出。马飞与外甥李嘉文既是这场闹剧里的绑匪与受害者,又奇妙地互为彼此的镜像。李嘉文和马飞都有着在成人世界眼中典型的“劣迹”行为,对家庭权威提出公然挑战。表面上两人在“绑架途中”做出诸如让孩子开车这样的叛逆行为,实际上也是马飞对自身童年缺失的一种另类补偿与宣泄。

片中未直接出场的父亲形象,如同幽灵一般笼罩整个家族,成为家庭创伤的根源。马飞对父亲的情感复杂纠结,既渴望得到认可与关爱,又因过往伤害心怀怨恨,这种矛盾情感成为他一系列“脱缰”行为的核心内在动机。

曹保平过往作品中的人物大多是被命运和社会规则蹂躏的“轴人”,他们在困境中挣扎反抗,以近乎偏执的姿态与世界碰撞。但在《脱缰者也》里,人物形象变得单薄且刻板。马飞这个“狂野老舅”看似是在生活底层挣扎,试图通过绑架外甥抢夺拆迁款来改变命运的落魄青年,可他的行为动机和性格塑造更像是个吃不着糖撒泼打滚的“熊孩子”。前期一味胡闹,结尾突兀地实现自我救赎。他与外甥之间的关系因剧情荒诞过度,未能构建起令人信服的情感纽带,观众难以感受到深刻的情感共鸣。

今年上影节时,曹保平表示想拍点“不一样”的东西。这次的作品确实有所不同,更加热闹,喜剧和荒诞的占比更高,气质上不再那么冷峻,沾了天津的气质,全片一水儿的“嘛玩意儿”“别介”,变得浑不吝起来。论风格化,这位导演确实在不断拓展自己的创作边界,上影节今年将最佳导演颁发给他,也在肯定他的创作力。然而,更深层的不同是一种动机上的“偷懒”泛策略,这次的曹保平不“疼”了,郭麒麟的加入仿佛让创作的主心骨都转移到了天津方言的“口high”上:犯罪情节沦为家庭闹剧的陪衬,家庭悲剧投射在了巨婴的荒唐胡闹上。

股股宝配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。